sábado, 2 de mayo de 2015

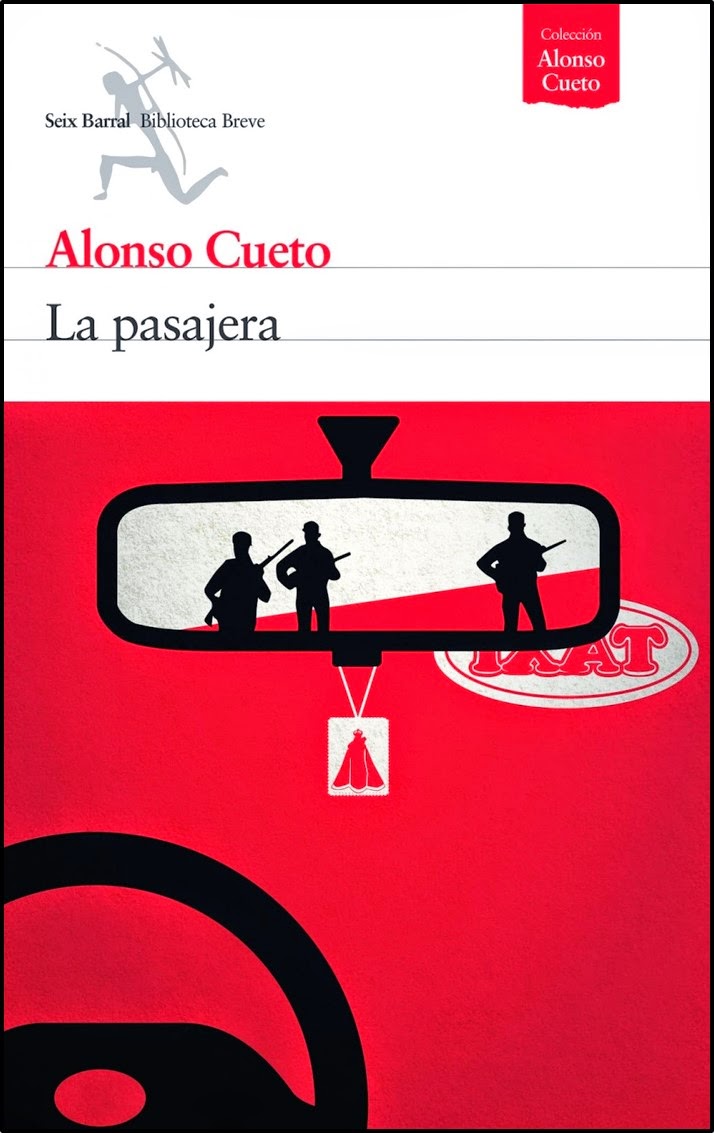

"La pasajera" de Alonso Cueto (Comentario)

domingo, 15 de marzo de 2009

Gran Torino, lo último de Clint Eastwood

miércoles, 4 de marzo de 2009

Gabriela Wiener y Emilio Bustamante vieron La teta asustada

Aunque recién este 12 de marzo se estrena en las salas limeñas la película ganadora del Oso de Oro, La teta asustada de Claudia Llosa y protagonizada por Magaly Solier, ya han salido algunas críticas importantes. Las considero importantes puesto que estos críticos, Gabriela Wiener y Emilio Bustamante, han visto la película en España. Este detalle aleja sus críticas de aquellas fundadas en prejuicio y el resentimiento que han invadido los blogs peruanos en estas últimas semanas. Si desean enterarse un poco sobre este debate de prejuicios y a veces ideas y argumentos atendibles pueden visitar el blog de Gustavo Faveron, Puente aéreo, en el cual se dedica más de una entrada a este tema. Desde un comentario de trabajos académicos sobre Madeinsusa hasta un folclórica antología de los principales prejuicios que con tolerancia Faveron permite en la sección de comentarios.

Aunque recién este 12 de marzo se estrena en las salas limeñas la película ganadora del Oso de Oro, La teta asustada de Claudia Llosa y protagonizada por Magaly Solier, ya han salido algunas críticas importantes. Las considero importantes puesto que estos críticos, Gabriela Wiener y Emilio Bustamante, han visto la película en España. Este detalle aleja sus críticas de aquellas fundadas en prejuicio y el resentimiento que han invadido los blogs peruanos en estas últimas semanas. Si desean enterarse un poco sobre este debate de prejuicios y a veces ideas y argumentos atendibles pueden visitar el blog de Gustavo Faveron, Puente aéreo, en el cual se dedica más de una entrada a este tema. Desde un comentario de trabajos académicos sobre Madeinsusa hasta un folclórica antología de los principales prejuicios que con tolerancia Faveron permite en la sección de comentarios.

La teta ha asustado a muchos. La teta impone. A algunos les asusta que la película toque a sus cholos sanos y sagrados, a otros les asusta que no esté ahí retratada la verdad sobre el drama de la violación de las mujeres durante las décadas de violencia en el Perú, hay a quienes les asusta que la directora peruana más exitosa del momento sea rubia, tenga ojos azules y sea sobrina de Vargas Llosa, hay muchos otros a los que realmente les asusta que pueda ser una buena película y hasta hay algunos a los que les asusta la posibilidad de que sea mala.

Yo fui a verla también un poco asustada, sobre todo después de leer las polémicas en los blogs peruanos que estaba llenos de opiniones de gente que no la había visto. Fui a verla con mi hermana que es la compañía perfecta para ir al cine y para ver La teta asustada, pese a que es antropóloga y pese a que trabajó para

Pero mi hermana no es de ese tipo de gente. Así que las únicas voces que escuché fueron las (horribles) voces en mi cabeza: a mí no me van a dar gato por cuy en lo que a mundo andino se refiere, mi viejo escribía sobre agro, mi mamá hacía pagos a los apus, una vez chacché coca con un brujo en el lago Titicaca y fui al entierro de los ocho periodistas.

Pero Llosa se había colocado nuevamente en un lugar incómodo desde donde narrar y cuestionar lo narrado, y haciéndolo nos había colocado a todos los espectadores en ese mismo delicado lugar. Y que por eso mismo, y no solo por eso, me pareció que era la mejor película peruana que había visto nunca. Y la mejor película sobre el Perú que había visto, pero una película que es sobre el Perú tanto como las películas de Ripstein son sobre México o las de Berlanga sobre España. Es decir, una película. Llosa no intentaba hacer un tratado etnográfico, intentaba contarme una historia, con una mirada (porque la película tiene una mirada) que penetraba con sutileza y lucidez en nuestros asuntos más dolorosos.

Claudia Llosa trabaja con este material en bruto de historias vivas –como la anécdota de la supuesta enfermedad de “la teta asustada”, un extraño mal que aqueja a las hijas de las mujeres violadas durante la guerra, testimonio que ha sido recogido, según la directora, por

La película se inicia con la pantalla en negro y una canción en quechua. La imagen emerge: la voz corresponde, a una anciana indígena moribunda que relata cantando desde su lecho la violación de la que fue víctima varios años atrás, durante la guerra interna. El primer plano de la anciana deja ver apenas una parte de la almohada y el respaldar de madera pintada de la cama. Fausta entra al encuadre, también cantando en quechua, en un susurro, y cambia luego los versos por palabras de cuidado y cariño hacia la anciana, que es su madre. Cuando se hace el contraplano descubrimos en la enorme ventana abierta a un pueblo joven; hasta ese momento habíamos creído que la acción transcurría en la sierra. Con notable capacidad de síntesis, la narradora nos ha hecho recorrer, imaginaria y emotivamente, tiempo y espacio sin cambiar de escena. La cámara se acerca a Fausta con el fondo del paisaje en la ventana, mientras que por los gestos y palabras de la joven comprendemos que la madre ha muerto; visualmente la ciudad parece llamar a Fausta, quien comienza a desprenderse de la madre y a entrar en el mundo.

No obstante, esta suerte de proceso de individuación será difícil. La muerte de la madre da inicio a un duelo; pero Fausta, en realidad, siempre ha vivido en duelo. Sufre la enfermedad de la teta asustada. El terror experimentado por la madre durante la violación se ha transmitido por la leche a la hija. Se comenta que el alma de Fausta huyó de ella espantada y se escondió bajo la tierra. El miedo y la pulsión de muerte se manifiestan en el rostro y las maneras del personaje, pero adquieren una simbología concreta: se hallan físicamente representados dentro de su cuerpo. A los pocos minutos de iniciado el filme nos enteramos de que Fausta lleva una papa en la vagina para evitar ser ultrajada como su madre. Con la papa, Fausta pretende impedir la violación, pero en realidad la mantiene presente. Cuando la papa empieza a germinar en su cuerpo, ella corta los brotes como si cortara las uñas o los pelos de un cadáver. La papa es un cadáver; Fausta conserva a la muerte dentro de sí. Sigue vinculada al pasado doloroso que le impide integrarse al mundo emergente que la rodea.

La clave baja de iluminación le da a la película una atmósfera mortuoria constante. Es verdad que aparentemente se buscaría un contrapunto entre la vida y la muerte a lo largo del filme: la fiesta y el duelo, los alegres matrimonios que organiza la familia de Fausta y el cadáver insepulto de la madre, el vestido de novia sobre la cama y el cuerpo embalsamado debajo, la piscina en el lugar destinado originalmente a la tumba; pero incluso las situaciones humorísticas o festivas son disforizadas por la fotografía en claroscuros, el plano (lejano) o la cámara (fija o en movimiento lateral lento) que siempre encuentra a la protagonista en un término más próximo o la descubre mediante la composición del encuadre, imponiendo su gesto temeroso y abatido. Las fiestas y las situaciones humorísticas, además, no son del todo logradas porque la mirada lejana y desapegada tiene también el efecto de ridiculizar las costumbres de los personajes; no permite que el espectador disfrute las acciones desde dentro sino que apenas se ría de ellas.

En cuanto protagonista, Fausta tiene una misión: enterrar a su madre en su pueblo, pero carece de los recursos económicos para ello. Deberá entonces salir al mundo para conseguirlos. Es así como se emplea de doméstica en la casa de Aída, una pianista de clase alta. La casa de Aída nos hace reparar en la representación de la ciudad que hasta el momento hemos visto: Lima es un pueblo joven lleno de inmigrantes con costumbres pintorescas. La casa de Aída está rodeada por esa Lima (a su puerta se ve un mercadillo); sin embargo, semeja una fortaleza con un inmenso jardín, fachada neocolonial y mobiliario colonial, y cuando desciende la puerta automática es como si se cerraran los ojos y los oídos de una clase: no se ve más el entorno ni se le escucha. La relación de Aída con Fausta podrá ser leída a partir de esta escenografía, asimismo, como de carácter colonial: al percatarse Aída de cierta cualidad de Fausta, la explotará como un recurso.

Para continuar leyendo la crítica de Emilio Bustamante, hagan clic aquí.

sábado, 10 de enero de 2009

Voces peruanas sobre Gaza

ISRAEL, HAMAS, EL PASADO Y EL FUTURO/ León Trahtemberg (columnista invitado)

Frente a una fotografía de un niño muerto en Gaza o que corre presa de pánico a un refugio ante la inminencia de un ataque, no tengo mucho que decir. Siento que ese niño es tan mío como los niños israelíes que pasan por igual trance, aunque los medios prefieran no mostrarlos. La foto mata cualquier análisis.

EL ODIO DESPROPORCIONADO/ Ariel Segal (columnista invitado)

La acusación contra Israel de actuar con desproporción ante Hamas desde que su gobierno decidió, luego de 3 años de que la comunidad internacional, incluida la ONU, no actuara con proporcionalidad a los ataques frecuentes de esa organización islamista contra Israel, carece de proporción.

¿LEGÍTIMA DEFENSA? Farid Kahhat (columnista invitado)

En un contexto en el que mueren más de 100 palestinos por cada víctima mortal israelí, y en el que entre 30 y 40% de esas víctimas son civiles inermes (sin contar a los policías que, a fin de cuentas, tampoco son un blanco militar). Un contexto en el que, además, la severa escasez de alimentos, medicinas, energía y médicos que ya existía en Gaza se ha convertido según Naciones Unidas en una “catástrofe humanitaria”. En ese contexto, culpar a Israel por un uso desproporcionado de la fuerza (como hizo el Secretario General de la ONU), parece una crítica justificada.

GAZA Y LA SINRAZÓN/ Ramiro Escobar

Qué fácil es, cuando comienzan a sonar los cañones, caer por la pendiente de la sinrazón. Quizás no nos damos cuenta de ello, pero, una vez que se calla la palabra y suena la pólvora, incluso los que estamos lejos del escenario feroz podemos perdernos en el laberinto del absurdo y la desinformación. De allí a decir “desgraciadamente hay que hacerlo” para aprobar un bombardeo desquiciado, inmoral e ilegal hay sólo un paso.

WALTZ WITH BASHIR Y LA FRANJA DE GAZA / Liuba Kogan

Lo único que me queda totalmente claro sobre los acontecimientos en la Franja de Gaza, es que la violencia que sufre la población civil (palestina e israelí) es un asunto moralmente condenable y penoso. En segundo lugar, la incapacidad y/o desidia de los políticos –locales, regionales y mundiales- para construir y mantener interlocutores válidos que puedan establecer pautas mínimas para la convivencia pacífica.

HUEVOS DE ESTURIÓN / Carne de cañón / Fernando Rospigliosi

Los ataques de Israel a terroristas palestinos en la franja de Gaza han suscitado manifestaciones en todo el mundo. Incluso en el Perú, un pequeño grupo protestó ante la embajada de ese país. Cuando ocurre lo contrario, nadie protesta. ¿Por qué?

lunes, 8 de diciembre de 2008

El cine peruano

1- Fueron muy mal lanzadas. Los anuncios en televisión son indispensables para las películas peruanas y ahora los canales de TV no aceptan canje publicitario porque tienen mucha demanda de los anunciantes.

2- No es posible que se estrenen tantas películas peruanas juntas.

3- Es la peor época del año para el negocio del cine. La temporada veraniega norteamericana de blockbusters ya pasó y al final del año el público está con otras preocupaciones. Por eso los distribuidores norteamericanos se ponen generosos y ceden espacios para otros lanzamientos (cintas peruanas y títulos de distribuidoras peruanas).

4- El público más joven ha gastado su plata en la seguidilla de conciertos.

5- Los exhibidores no permiten que una película se “caliente” y vaya incrementando su asistencia. Si no funciona en los primeros días, sale irremediablemente o queda en horarios imposibles.

6- La crítica no las apoya.

7- La crítica opta por el estricto juicio estético y no le importa el futuro industrial del cine peruano.

8- La crítica se ha separado del gusto del público. Se dedica a defender películas como Paranoid Park que no entienden ni los espectadores cultivados.

9- Los directores de cine se alucinan artistas, creen estar haciendo obra de autor, y no se dan cuenta que al público le interesa otra cosa.

10- Las películas se limitan a reciclar las fórmulas del viejo populismo de amigos borrachos y jóvenes marginales del cine peruano de hace treinta años.

11- Fallan los guiones: no enganchan al espectador.

12- Hace falta un cine de géneros.

13- Las historias son didácticas y los actores exageran y sobreactúan.

14- El peruano es un mercado minúsculo que sólo permite hacer películas muy baratas, pero aun así es riesgoso. Antes un éxito podía bordear los 300,000 espectadores, y un fracaso los 60,000 espectadores. Ahora se raspa los 20,000 espectadores.

15- El cine peruano que interesará en el futuro es el que se verá a través de la Internet y los celulares.

16- Las películas peruanas no tienen suspenso ni tensión.

17- El público antes se reconocía en los personajes y celebraba sus modos de ser y de hablar; ahora esos personajes representan ideas abstractas o no representan nada.

18- "Vi dos y eso es suficiente."

19- Es lo mismo que está pasando en Argentina y Chile: se hacen películas con apoyos oficiales pero las ve muy poca gente.

20- Dioses y Vidas paralelas sí han tenido aceptación porque un sector de espectadores se ha sentido identificado y tocado por ellas.

21- Fracasa el cine peruano concebido para ser mostrado en los multicines que son espacios para otro público y otro cine; los cineastas deberían aprender el ejemplo de los cineastas de las regiones que hacen películas con bajo costo y un sentido claro de su “público objetivo”.

viernes, 5 de diciembre de 2008

Una más sobre Un lugar llamado Oreja de Perro

Oreja de perro es el nombre con que se conoce a una zona ubicada en La Mar (Ayacucho) que incluye varios caseríos, algunos de ellos de muy difícil acceso. Aunque, lamentablemente, la zona fue en efecto muy golpeada por el terrorismo en la década de los años 80 todos los datos sobre la zona, los lugares mencionados y los personajes que aparecen en esta novela son ficticios.

lunes, 1 de diciembre de 2008

Reseña "Un lugar llamado oreja de perro"

Sería de plena justicia que los locales, ante las quejas de los recién llegados por las molestias físicas, la falta de comodidades e incluso de una mínima oferta de ocio, preguntasen a su vez: y quién se le ocurre venir a un lugar como Oreja de Perro.

Pero qué novedad les cabe, y por lo tanto de qué van a quejarse los habitantes de un puñado de casas perdidas en uno de los confines del mundo y que desde hace veinte años, o sea desde toda la vida, han sido víctimas de la violencia imbécil, indiscriminada, alternada y bestial por parte de las guerrillas, el ejército y los paramilitares con sus respectivos regueros de muertes, torturas, violaciones y desapariciones cuyo fin parecen ser las (también respectivas) fosas comunes en las que los cadáveres son despedazados a bombazos para evitar una identificación posterior.

La cual es una práctica tan cruel como inútil porque el ser humano, qué menos, si no justicia, si no le son dados sus derechos fundamentales, aspira al menos a enterrar a sus muertos. Y contra esa voluntad ancestral no bastan las fosas comunes ni la identidad borrada a bombazos. La memoria, lenta, callada y tenaz -lo supieron en su día los militares argentinos y chilenos, acabarán por saberlo las autoridades religiosas españolas que tanto se oponen a dar sepultura a los muertos de hace más de setenta años-, continuará exigiendo concederles la paz a sus caídos.

Contra ese fondo, en semejante escenario, un capitalino que viene con su propia memoria a cuestas, trata sin demasiado éxito de implicarse en los trabajos que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, aquella iniciativa puesta en marcha por el presidente Toledo y que se llevó a cabo con resultados dispares. El tiempo narrativo trascurre mientras los miembros de la Comisión tratan de cerrar definitivamente veinte años, toda una vida, de crueldad y de olvido. Y al tiempo de tratar de poner en orden a su propia memoria, al capitalino trasplantado a ese confín del mundo le van saliendo al paso nuevos sucesos que se suman a los pasados, propios y ajenos, para configurarle un futuro tan incierto como no deseado. Un matrimonio con quien no debía, los agravios de antes y después de la separación, la tragedia irreparable de un niño muerto mientras todos dormían o las inoportunas llamadas de la vida para que se reincorpore ya a su devenir son como una barrera que una conciencia doliente opone a los horrores que irán saliendo junto con los cuerpos (esos perros famélicos desenterrando cadáveres para saciar su hambre) y las muestras de indiferencia, cansancio o cinismo que aquellos sucesos suscitan hoy. La vuelta a casa, la recuperación del horror cotidiano o las nuevas vejaciones, propias de toda ruptura matrimonial, no significan de hecho un cambio notorio en esa tristeza infinita que recorre esta novela desde su primera a la última página.